Se hace necesario diferenciar, de un modo técnico y formalizado los conceptos de conocer y saber, por más que, en el lenguaje ordinario, se usen a veces como sinónimos.

Conocer, y su producto el conocimiento, va ligado a una evidencia que consiste en la creencia basada en la experiencia y la memoria y es algo común en la evolución de los seres naturales concebidos como sistemas, a partir de los animales superiores.Saber, por su parte requiere, además de lo anterior, una justificación fundamental; es decir un engarce en un sistema coherente de significado y de sentido, fundado en lo real y comprendido como realidad por la razón; más allá de un conocimiento en el momento presente o fijado en la memoria como único. Un sistema que hace de este hecho de experiencia algo con entidad consistente. Las cosas ajenas a la razón no pueden ser objeto de ciencia.

... ciencia es la opinión verdadera acompañada de razón. (δοξα άληθης μετα λογου)

Platón.Teeteto.

Platón, en ese texto, reconoce que los elementos simples son por ello «irracionales», puesto que no se puede dar razón de ellos. Y luego en el «Sofista» intenta ir más allá de lo elemental al fundamento del mismo, a la «Idea» (Logos), la racionalidad que sirve de fundamento o, como dice Zubiri, que hace posible el «verdadear» de las cosas y los hechos como realidad.El saber de la verdad, así concebido, es un «hecho abierto» como proceso intelectual y no un logro definitivo,Un conjunto de razones y otros hechos independientes de mi experiencia que, por un lado, ofrecen un «saber qué» es lo percibido como verdad y, por otro lado, orientan y definen nuevas perspectivas del conocimiento y de la experiencia posible.

Fundamentalmente caracterizan la construcción del saber científico actual los rasgos siguientes:

Investigación de un cambio de problemática, teórica o práctica, en un área o ámbito científico determinado con un núcleo teórico consolidado.

De un equipo generalmente financiado por una Institución Pública, Fundación privada o Empresa particular.

Dirigida por alguien de reconocido prestigio como experto en el ámbito de la investigación, sea individuo o equipo investigador

Siguiendo un método de investigación cuidadosamente establecido

Publicado en revistas especializadas

Incorporadas y asumidas las conclusiones en el quehacer de la comunidad científica del ámbito que se trate como elementos dinámicos de nuevas investigaciones que amplían la problemática inicial generando nuevas expectativas, predicciones, etc. o, dicho en términos propios, el resultado es un programa teóricamente progresivo.

El reconocimiento suele convertirse en derecho de patente durante 20 años cuando tiene una aplicación práctica o técnica

Observación de los hechos

Observación del cielo

Si, persuadidos de estos principios, hacemos una revisión de las bibliotecas, ¡qué estragos no haremos! Si tomamos en las manos un volumen de teología, por ejemplo, o de metafísica escolástica, preguntemos: ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o los números? No. ¿contiene algún raciocinio experimental sobre cuestiones de hecho o de existencia? No. Echadlo al fuego; pues no contiene más que sofistería y embustes.

Newton afirmaba «no hago suposiciones» y estaba convencido de que su teoría estaba apoyada por los hechos. Pretendía deducir sus leyes a partir de los fenómenos observados por Kepler. Pero tuvo que introducir una teoría de las perturbaciones para poder sostener que los movimientos de los planetas eran elípticos, y en realidad no supo justificar lagravedad. Sin embargo, antes de Einstein la mayoría de los científicos pensaban que la física de Newton estaba fundamentada en la realidad de los hechos observados. Hoy se admite sin ambages que no se puede derivar válidamente una ley de la naturaleza a partir de un número finito de hechos.

Karl Popper propuso un criterio de falsabilidad que contradice la realidad de la construcción de la ciencia cuando las teorías no suelen derrumbarse por una sola observación o un experimento crucial que las contradiga. Normalmente se recurre a aceptar anomalías, o se generan hipótesis ad hoc.

Lakatos, discípulo de Popper, indicó que la historia de la ciencia está repleta de exposiciones sobre cómo los experimentos cruciales supuesta mente destruyen a las teorías. Pero tales exposiciones suelen estar elaboradas mucho después de que la teoría haya sido abandonada. Si Popper hubiera preguntado a un científico newtoniano, anterior a la Teoría de la Relatividad, en qué condiciones experimentales abandonarían la teoría de Newton, algunos científicos newtonianos hubieran recibido la misma des calificación que él mismo otorgó a algunos marxistas y psicoanalistas.

Según Kuhn la ciencia avanza por medio de revoluciones cuando se produce un cambio de paradigma, que no depende de la observación de los hechos sino que constituye un cambio de referencia de un campo o área determinada de la investigación científica en una teoría más general que abarca un área mucho más amplia.

Sistema Solar según la teoría newtoniana

Un campo o área de investigación siempre tiene su referencia en una teoría general, (Física clásica, Teoría de la Relatividad, Mecánica cuántica, Psicoanálisis, Marxismo) dotados de un núcleo fundamental característico firmemente establecido y defendido en una tradición científica estable, aun cuando presenten irregularidades y problemas no resueltos. En este sentido tomar la falsación de Popper en puridad equivale a tener por seguro que todas las teorías nacen ya refutadas, lo que rompería la posibilidad del progreso y unidad de la ciencia.

Lo que constituye como «científicas» a las teorías no es su «verdad demostrada» que no lo es, sino su capacidad de mostrar nuevas verdades que surgen al seguir ofreciendo nuevas vías de investigación, suscitando hipótesis nuevas y abriendo cauces nuevos en la visión general del campo que se trate. Es solo al final de un amplio proceso de construcción y reconstrucción de una teoría cuando puede surgir una nueva teoría o paradigma o programa de investigación más general que explica con una nueva óptica los mismos hechos explicados por la primera teoría anterior al considerarlos en un ámbito de visión del mundo más amplio. La vieja teoría dejará de tener entonces el reconocimiento como ciencia actual; porque ha dejado ya de ser referente como medio para la ampliación del conocimiento. Lo que nos les hace perder el valor científico que han mostrado durante bastante tiempo y el carácter histórico de su aportación a la construcción de la ciencia.

Universo evolutivo en expansión según la teoría del Big Bang del belga Georges Lemaître.

Los hechos observados y las leyes que fundaban la Teoría de Newton seguirán siendo los mismos fenómenos terrestres de la misma manera que lo hacían en el siglo XVIII; y en ese sentido seguirán siendo verdaderos. Pero su interpretación tienen otro sentido cuando se los considera en el marco más amplio de la «teoría de la relatividad» en la quedan incluidos como un caso concreto. La verdad experimental de la observación de hechos de ver todos los días salir el sol por oriente y ponerse por occidente sigue siendo la misma. Como lo son las anotaciones del movimiento de los planetas hechas por Ptolomeo, como por Copérnico o Tycho Brahe. Pero de la misma forma que las interpretaciónes de tales observaciones reflejadas en el marco de la teoría geocéntrica de Aristóteles o de Ptolomeo explicaban mejor y ofrecían visiones diferentes respecto a las «astrologías» que había en su momento histórico y cultural, a su vez la interpretación heliocéntrica de Copérnico o Tycho Brahe enriquecieron enormemente la visión de los cielos respecto a las anteriores e hicieron posible la visión de Kepler y la Teoría de Newton. La interpretación de los mismos datos de observación ofrecen, sin embargo, en la Teoría de la relatividad elementos nuevos que sugieren nuevas hipótesis de investigación que amplían la posibilidad de nuevas observaciones y nuevas hipótesis. La última teoría está en continua ampliación y transformación como paradigma científico; las anteriores o prácticamente ya no tienen nada que decir como no sea como objeto de estudio histórico y de referencia en la evolución y construcción del saber científico en tanto que fueron paradigmas en su tiempo o tienen sentido en una aplicación concreta en un ámbito específicamente acotado como caso concreto de la teoría fundamental. Tal es el caso de la «utilidad» de la teoría de Newton cuando se trata de movimientos y espacios y tiempos de ciertas dimensiones. De la misma forma que los arquitectos en sus proyectos consideran la tierra «como si fuera plana». Pues en las dimensiones que abarcan sus proyectos la influencia de la redondez de la tierra es despreciable.

Ley científica

En la arquitectura de la ciencia el paso fundamental está constituido por la ley. Es la primera formulación científica como tal. En la ley se realiza el ideal de la descripción científica; se consolida el edificio entero del conocimiento científico: de la observación a la hipótesis teórica-formulación-observación-experimento (ley científica), teoría general, al sistema. El sistema de la ciencia es o tiende a ser, en su contenido más sólido, sistema de las leyes.

Diferentes dimensiones que se contienen en el concepto de ley:

La aprehensión meramente descriptiva

Análisis lógico-matemático

Intención ontológica

Desde un punto de vista descriptivo la ley se muestra simplemente como una relación fija, entre ciertos datos fenoménicos. En términos lógicos supone un tipo de proposición, como afirmación que vincula varios conceptos relativos a los fenómenos como verdad.q En cuanto a la consideración ontológica la ley como proposición ha sido interpretada históricamente como representación de la esencia, propiedades o accidentes de una sustancia. Hoy día se entiende que esta situación ontológica se centra en la fijación de las constantes del acontecer natural, en la aprehensión de las regularidades percibidas como fenómeno e incorporadas en una forma de «ver y explicar el mundo».

El problema epistemológico consiste en la consideración de la ley como verdad y su formulación como lenguaje y en establecer su «conexión con lo real», donde hay que considerar dos aspectos:

El término de lo real hacia el cual intencionalmente se dirige o refiere la ley, es decir, la constancia de los fenómenos en su acontecer como objeto de conocimiento.

Generalmente, y de forma vulgar, se suele interpretar como «relación causa/efecto» o «descripción de un fenómeno». Se formula lógicamente como una proposición hipotética en la forma: Si se da a, b, c.. en las condiciones, h, i, j... se producirá s, y, z...

La forma y el procedimiento con que la ley se constituye, es decir, el problema de la inducción.

Teoría científica

Teoría científica

La teoría científica representa el momento sistemático explicativo del saber propio de la ciencia natural; su culminación en sentido predictivo.

Los años 50 del siglo XX supusieron un cambio de paradigma en la consideración de las «teorías científicas».

Según Mario Bunge en aras de un inductivismo dominante, con anterioridad se observaba, se clasificaba y se especulaba.

Ahora en cambio:

Se realza el valor de las teorías con la ayuda de la formulación lógico-matemática.

Se agrega la construcción de sistemas hipotético-deductivos en el campo de las ciencias socialess

La matemática se utilizaba fundamentalmente al final para comprimir y analizar los datos de investigaciones empíricas, con demasiada frecuencia superficiales por falta de teorías, valiéndose casi exclusivamente de la estadística, cuyo aparato podía encubrir la pobreza conceptual.

En definitiva, concluye Bunge:

Empezamos a comprender que el fin de la investigación no es la acumulación de hechos sino su comprensión, y que ésta solo se obtiene arriesgando y desarrollando hipótesis precisas que tengan un contenido empírico más amplio que sus predecesoras.

Bunge, M. op. Cit. p. 9-11; Lakatos. op. cit. 123-133

Construcción de modelos

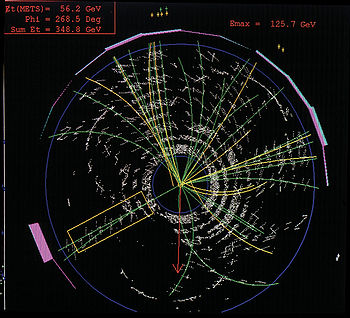

Modelo de una colisión de partículas

El comienzo de todo conocimiento de la realidad comienza mediante idealizaciones que consisten en abstraer y elaborar conceptos; es decir, construir un modelo acerca de la realidad. El proceso consiste en atribuir a lo percibido como real ciertas propiedades, que frecuentemente, no serán sensibles. Tal es el proceso de conceptualización y su traducción al lenguaje.

Eso es posible porque se suprimen ciertos detalles destacando otros que nos permiten establecer una forma de ver la realidad, aun sabiendo que no es exactamente la propia realidad. El proceso natural sigue lo que tradicionalmente se ha considerado bajo el concepto de analogía. Pero en la ciencia el contenido conceptual solo se considerará preciso como modelo científico de lo real, cuando dicho modelo es interpretado como caso particular de un modelo teórico y se pueda concretar dicha analogía mediante observaciones o comprobaciones precisas y posibles.

El objeto modelo es cualquier representación esquemática de un objeto. Si el objeto representado es un objeto concreto entonces el modelo es una idealización del objeto, que puede ser pictórica (un dibujo p. ej.) o conceptual (una fórmula matemática); es decir, puede ser figurativa o simbólica. La informática ofrece herramientas para la elaboración de objetos-modelo a base del cálculo numérico.

La representación de una cadena polimérica con un collar de cuentas de colores es un modelo análogo o físico; un sociograma despliega los datos de algunas de las relaciones que pueden existir entre un grupo de individuos. En ambos casos, para que el modelo sea modelo teórico debe estar enmarcado en una estructura teórica. El objeto modelo así considerado deviene, en determinadas circunstancias y condiciones, en modelo teórico.

Un modelo teórico es un sistema hipotético-deductivo concerniente a un objeto modelo que es, a su vez, representación conceptual esquemática de una cosa o de una situación real o supuesta real.52

El modelo teórico siempre será menos complejo que la realidad que intenta representar, pero más rico que el objeto modelo, que es solo una lista de rasgos del objeto modelizado. Bunge esquematiza estas relaciones de la siguiente forma:

Cosa o hecho

Objeto-modelo

Modelo teórico

Pozo de potencial del protón neutrón

Mecánica cuántica del pozo de potencia

Soluto en una solución diluida

Teoría cinética de los gases

Tráfico a la hora punta

Teoría matemática de la corriente continua

Organismo que aprende

Caja negra markoviana

Modelo del operador lineal de Bush y Mosteller

Cigarras que cantan

Colección de osciladores acoplados

Mecánica estadística de los osciladores acoplados

Cualquier objeto modelo puede asociarse, dentro de ciertos márgenes, a teorías generales para producir diversos modelos teóricos. Un gas puede ser considerado como un «enjambre de partículas enlazadas por fuerzas de Van der Waals», pero puede insertarse tanto en un marco teórico de la teoría clásica como en el de la teoría relativista cuántica de partículas, produciendo diferentes modelos teóricos en ambos casos.

Teoría

Existen dos formas de considerar las teorías:

Teorías fenomenológicas. Tratan y se limitan a «describir» fenómenos, estableciendo las leyes que establecen sus relaciones mutuas a ser posible cuantificadas. Procuran evitar cualquier contaminación «metafísica» o «esencial» tales como las causas, los átomos o la voluntad, pues el fundamento consiste en la observación y toma de datos con la ayuda «únicamente» de las variables observables exclusivamente de modo directo. Tal es el ideal del empirismo:Francis Bacon, Newton, neopositivismo. La teoría es considerada como una caja negra.

Teorías representativas, por el contrario, pretenden establecer la «esencia» o fundamento último que justifica el fenómeno y las leyes que lo describen. Tal es el ideal del racionalismo y la teoría de la justificación: Descartes, Leibniz. En relación con lo anterior Bunge propone considerarla como «caja negra traslúcida».

La caja negra

El hecho de considerar las formas teóricas como «caja negra» o «caja negra traslúcida» obliga a hacer alguna aclaración. No se trata de una disyunción exclusiva. No se trata de clases lógicas excluyentes sino más bien de un planteamiento metodológico. Su referencia es hacia el modo como interpretamos la teoría, si «se atiende a lo que ocurre» en forma de descripción de lo que ocurre, o si, además, se refiere a «por qué ocurre lo que ocurre» intentando justificar un mecanismo.

Esquema de caja negra

Las teorías fenomenológicas no son jamás «puras negras», por más que se intente justificar lo contrario con el término fenomenológico:

Pues no pueden prescindir totalmente de términos que superan con creces las «variables externas» observables, sean macroscópicas o microscópicas. Por ejemplo: la teoría de los circuitos eléctricos es ciertamente una teoría de caja negra, pues todo elemento del circuito es considerado como una unidad carente de estructura interna.54 t Sin embargo tal teoría de circuitos eléctricos habla de «corriente» y de «voltaje» que no son variables observables (como fenómenos en sí propiamente dichos). Su «observabilidad» se infiere de la lectura de unos valores leídos en unos aparatos indicadores previamente diseñados conforme a una teoría que interpreta que dichos valores «representan» valores de «corriente» o de «voltaje» como conceptos teóricos.

La ciencia no puede limitarse a una mera descripción o lectura de dipositivos meramente descriptivos. Ninguna teoría así recibiría el nombre de «teoría científica», pues la ciencia necesariamente exige explicaciones, es decir que ha de poder subsumir la enunciación de casos singulares en enunciados generales.

Las teorías fenomenológicas incluyen de manera necesaria, como substrato de creencia previa, la idea de causa/efecto. Pues aun cuando se ignore el mecanismo interior de la caja negra, no se puede prescindir del hecho de que los imputs guardan una relación causal con los outputs.

Por otro lado la «caja negra» presenta grandes ventajas en el progreso de la ciencia, al evitar la especulación que tantas veces ha hecho perder el sentido del horizonte a la ciencia en tiempos pasados y al mismo tiempo al no ser incompatible con la causalidad ni tampoco con la «representación». En definitiva es una cuestión de grado, de forma que:

El hecho de que ciertos problemas no puedan enunciarse en la estructura de las teorías fenomenológicas no significa que las teorías de la caja negra no proporcionen una explicación como a menudo se oye. Siempre que un enunciado singular se deduce de enunciados de leyes y circunstancias, hay explicación científica. Las teorías fenomenológicas proporcionan, pues, explicaciones científicas. Pero las explicaciones científicas pueden ser más o menos profundas. Si las leyes invocadas en la explicación son justamente leyes de coexistencia y sucesión, la explicación será superficial. Este es el caso de la explicación de un hecho de un individuo sobre la base de que siempre hace tales cosas, o la explicación de la compresión de un gas según el aumento de presión en términos de la ley de Boyle. Necesitamos a menudo tales explicaciones superficiales, pero también necesitamos explicaciones profundas tales como las que se presentan en términos de la constitución y estructura de un gas, los rasgos de la personalidad de un individuo y así sucesivamente.

Bunge, M. Teoría y realidad. op. cit. p. 77-78

Problema de la inducción

Problema de la inducción

Según el sentido de la teoría de la justificación la ciencia ha de consistir en proposiciones probadas.

El falsacionista ingenuo insiste en que si tenemos un conjunto inconsistente de enunciados científicos en primer lugar debemos seleccionar entre ellos: 1) Una teoría que se contrasta (que hará de nuez); ) Un enunciado básico aceptado (que servirá de martillo) y el resto será conocimiento básico que no se pone en duda (y que hará las funciones de yunque). Y para aumentar el interés de esta situación hay que ofrecer un método para «endurecer» el «martillo» y el «yunque» de modo que podamos partir la nuez realizando un «experimento crucial negativo». Pero las conjeturas ingenuas referentes a esta visión resultan demasiado arbitrarias y no ofrecen el endurecimiento debido.

Imre Lakatos. op. cit. p.130

El experimento no es una verificación de la teoría que lo sustenta como mostró Popper desnudando el problema de la inducción.

El inductivismo estricto fue considerado seriamente y criticado por muchos autores, desde Bellarmino, Whewell, y finalmente destruido por Duhem y Popper, aunque ciertos científicos y filósofos de la ciencia como Born, Achisnstein o Dorling aún creen en la posiblidad de deducir o inducir válidamente las teorías a partir de hechos (¿seleccionados?). Pero el declinar de la lógica cartesiana y en general, de la lógica psicologista, y la emergencia la lógica de Bolzano y Tarskidecretó la muerte de la deducción a partir de los fenómenos.

Lakatos. op. cit. p. 219

Por otro lado las inferencias lógicas transmiten la verdad, pero no sirven para descubrir nuevas verdades.

Las teorías generales no son directamente contrastables con la experiencia, sino solamente mediante casos particulares, con soluciones específicas mediante teorías específicas, como modelos teoréticos. Cuanto mayor sea la lógica que detente una teoría, menor será la contrastabilidad empírica. Esto quiere decir que teorías tan generales como la Teoría de la Información, Mecánica clásica o mecánica cuántica solo pueden ser contrastadas respecto a modelos teoréticos específicos en el marco de dichas teorías, teniendo en cuenta que no siempre es posible saber qué es lo que hay que corregir en el modelo cuando el contraste empírico fracasa o, si por el contrario es la propia teoría general la que contiene el error, teniendo muy presente la dificultad de poder asegurar que el valor de los datos manejados y obtenidos sean los correctos. Por ello la filosofía de la ciencia adquiere un carácter de investigación científica muy importante.

Historia y progreso del conocimiento científico

Historia de la ciencia

Visión medieval del universo

Nicolás Copérnico rompe definitivamente la visión medieval.

Desde determinado punto de vista la descripción de la historia de la ciencia puede causar una visión compendiada de la historia en la que una teoría falsa es sustituida por una «verdadera», que será falsa cuando es sustituida por otra «verdadera». Tal es lo que ocurre si mantenemos una visión simplista de la ciencia como «conjunto de teorías cerradas» es decir que se sustentan por sí mismas en su contenido de verdad y se generan en una sucesión cuyo producto acabado es «una ciencia consolidada», producto de «Una Razón», si no absoluta, al menos humana, pero en tanto que verdadera y definitiva.

De hecho, una visión así se produce cuando la tesis más frecuente y constantemente repetida es que el método científico es una combinación de deducción e inducción, de matemática y experiencia. Tal idea se remonta a Galileo (o incluso más atrás, hasta los más grandes científicos de la Grecia clásica), calificada como inductivismo cuyo fundamento reside en considerar que los hechos justifican las teorías en el sentido de hacerlas verdaderas de forma definitiva y permanente.

Tal visión ha sido definitivamente superada por la crisis vivida durante el siglo XX al tener que considerar las teorías como «teorías abiertas».60

Teorías cerradas:

Rigurosamente formalizadas, o formalizables en lenguaje lógico-matemático.

Se basan en un determinado sistema de axiomas y reglas lógicas.

No necesitan tener referencia alguna a presuntas verdades intuitivas ajenas a dicho sistema.

Dos teorías diversas entre sí no pueden tener equivalencias puesto que se basan en sistemas primitivos lógicos diferentes.

La crisis de la ciencia del siglo XX por el contrario muestra la necesidad de teorías abiertas. No se trata de la idea de «sucesión descriptiva» sino de «el fundamento del progreso científico» entendido como proceso histórico. La actual epistemología representa un punto de inflexión importante en la visión de la historia de la ciencia como:

Evaluación del progreso objetivo de la ciencia entendido como cambios progresivos y regresivos de problemáticas para un conjunto estable de teorías científicas que ofrecen un marco o modelo teórico global.

La historia de la ciencia deja de ser la historia de las teorías y se constituye en el planteamiento y consideración de «problemáticas comunes» a diversas teorías unidas en una continuidad de largo recorrido histórico y cultural. Dicha unidad encuentra su fundamento en un «marco conceptual común», una unidad cultural de lenguaje que ofrece una visión determinada acerca de un determinado ámbito del universo mundo, como interpretación del mismo, sobre la base de unas mismas reglas lógicas de interpretación de la experiencia. Las series más importantes de estas teorías científicas vienen caracterizadas por una «continuidad» en el tiempo; teorías que se relacionan en una unidad global dentro de en un ámbito suficientemente amplio de investigación del mundo. Vienen a suponer una cierta unidad conceptual y de visión general. Sobre estas unidades es sobre lo que se construye el progreso científico, pues es en el ámbito de éstas donde se producen las transformaciones de «antiguas verdadades» en «nuevas verdades» con independencia de cómo se interprete dicha transformación:

como una «ruptura epistemológica», Gaston Bachelard.

como simple «anarquía de los métodos», Feyerabend.,w

como «symploké», Gustavo Bueno.

como genialidad deductiva de un investigador.

como casualidad heurística de hecho.

Cada uno de estos puntos de vista requiere su reflexión y nos muestra que el proceso no es tan simple como suele mostrarse en la historia de una «ciencia consolidada» como sucesión de teorías: una racionalización lógica y sucesiva de teorías que se sustituyen unas a otras de un modo lógico-constructivo.

La cuestión estriba en desplazar la idea de «una teoría que es refutada por hechos nuevos que se descubren» y considerar la explicación o interpretación de cómo se mantienen en unidad profunda y continua diversas teorías que comparten una misma visión conjunta, manteniendo diferencias de escuelas o autores claramente diferenciados y a veces opuestos en sus explicaciones. Esto explica la consistencia de las grandes visiones teóricas señaladas anteriormente con las distintas escuelas, posturas, y movimientos que dentro de la unidad diversifican las formas de comprensión de la realidad, es decir, cómo se mantienen las incongruencias e inconsistencias que unas teorías mantienen frente a otras compartiendo un núcleo fundamental de unión. Núcleo de unión continua que diversifica los modos y métodos de investigación como heurística negativa, que señala rutas de investigación que hay que evitar y heurística positiva que señala los caminos que se debe seguir. La heurística positiva y negativa suministra una definición primaria e implícita del «marco conceptual» (y por tanto del lenguaje) en el que se sitúa la problemática común. El reconocimiento de que la historia de la ciencia es la historia de los paradigmas o de los programas de investigación científica o de la anarquía de los métodos, en lugar de ser la historia de las teorías, puede por ello entenderse como una defensa parcial del punto de vista según el cual la historia de la ciencia es la historia de los marcos conceptuales o de los lenguajes científicos.

La ciencia en su conjunto puede ser considerada como un «enorme programa de investigación» con una regla suprema como señaló Popper: Diseña conjeturas que tengan más contenido empírico que sus predecesoras.

Terminología

Los científicos utilizan el término modelo para referirse a una serie de propiedades como idealización de una correspondencia con lo real; tales propiedades específicas se utilizan para construir las hipótesis que permiten realizar predicciones que puedan ser sometidas a prueba por experimentación u observación. Por tanto los resultados de los experimentos corresponden al modelo como regularidades de donde se obtienen las leyes que hacen posible la generalización para predicciones futuras.

Una hipótesis es una proposición que se considera provisionalmente como verdadera en función de una experimentación que confirme o rechace las consecuencias que de tal verdad puedan derivarse conforme a una teoría.

El uso coloquial de la palabra teoría suele referirse a ideas que aún no tienen un respaldo experimental. En contraposición, los científicos generalmente utilizan el término para referirse a un cuerpo de leyes o principios a través de los cuales se realizan predicciones acerca de fenómenos específicos.

Las predicciones científicas pretenden tener un sentido de realidad, pero siempre se realizan sobre los supuestos que se han considerado en el modelo. Por ello siempre pueden existir variables ocultas que no se han tenido en cuenta.

Esto explica la falibilidad de la ciencia tanto en sus observaciones como en las leyes generales y teorías que produce frente a un pretendido justificacionismo a ultranza. Esto es de especial relevancia para las ciencias cuyos modelos son idealizaciones muy pobres con respecto a lo real.y Otro ejemplo es el caso de las predicciones meterológicas. Los modelos siempre suponen una idealización que no puede tener en cuenta todas las variables posibles, lo que no quita el valor a sus predicciones. Más complejo aún es cuando las predicciones se hacen sobre modelos sociales La ciencia avanza perfeccionando el conocimiento acerca de lo real y no estableciendo verdades definitivas.

Al mismo tiempo los lenguajes en los que se ha estructurado la noción de verdad y de los que habla la teoría de modelos son, por lo general, sistemas matemáticos. Las "cosas" representadas en dichos lenguajes son también sistemas matemáticos. Por esto, la teoría de modelos es una teoría semántica que pone en relación unos sistemas matemáticos con otros sistemas matemáticos. Dicha teoría nos proporciona algunas pistas con respecto a aquella semántica que pone en relación los lenguajes naturales con la realidad. Sin embargo, ha de tenerse siempre presente que no hay ningún sustituto matemático para los problemas genuinamente filosóficos. Y el problema de la verdad es un problema netamente filosófico.

Método científico

Investigación científica y Método científico.

Cada ciencia, y aun cada investigación concreta, genera su propio método de investigación. En general, se define como método el proceso mediante el cual unateoría científica es validada o bien descartada. La forma clásica del método de la ciencia ha sido la inducción (formalizada por Francis Bacon en la ciencia moderna) y justificada por el método "resolutivo-compositivo" de Galileo, interpretado como hipotético-deductivo.

Karl Popper, tras criticar la idea de que los experimentos verifican las teorías que los sustentan como justificadas, plantea el problema de la inducción comoargumento lógicamente inválido, proponiendo la idea del progreso de la ciencia como falsación de teorías.

En todo caso, cualquiera de los métodos científicos utilizados requiere los siguientes criterios:

La reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Esto se basa, esencialmente, en la comunicación de los resultados obtenidos. En la actualidad éstos se publican generalmente en revistas científicas y revisadas por pares.

La falsabilidad, es decir, la capacidad de una teoría de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Según este criterio, se distingue el ámbito de lo que es ciencia de cualquier otro conocimiento que no lo sea: es el denominado criterio de demarcación de Karl Popper. La corroboración experimental de una teoría científicamente "probada" —aun la más fundamental de ellas— se mantiene siempre abierta a escrutinio (ver falsacionismo).

En las ciencias empíricas no es posible la verificación; no existe el "conocimiento perfecto", es decir, "probado". En las ciencias formales las deducciones lógicas o demostraciones matemáticas generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por ciertos axiomas y ciertas reglas de inferencia. Según elteorema de Gödel, no existe un sistema aritmético recursivo perfecto, que sea al mismo tiempo consistente, decidible y completo.

Existe una serie de pasos inherentes al proceso científico que, aunque no suelen seguirse en el orden aquí presentado, suelen ser respetados para la construcción y el desarrollo de nuevas teorías. Éstos son:

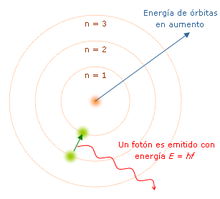

El modelo atómico de Bohr, un ejemplo de una idea que alguna vez fue aceptada y que, a través de laexperimentación, fue refutada.

Observación: registrar y examinar atentamente un fenómeno, generalmente dentro de una muestra específica, es decir, dentro de un conjunto previamente establecido de casos.

Descripción: detallar los aspectos del fenómeno, proponiendo incluso nuevos términos al respecto.

Hipótesis: plantear las hipótesis que expliquen lo observado en el fenómeno y las relaciones causales o lascorrelaciones correspondientes.

Experimentación: es el conjunto de operaciones o actividades destinadas, a través de situaciones generalmente arbitrarias y controladas, a descubrir, comprobar o demostrar las hipótesis.

Demostración o refutación, a partir de los resultados de uno o más experimentos realizados, de las hipótesis propuestas inicialmente.

Inducción: extraer el principio general implícito en los resultados observados.

Comparación universal: el permanente contraste de hipótesis con la realidad.

La experimentación no es aplicable a todas las ramas de la ciencia; su exigencia no es necesaria por lo general en áreas del conocimiento como la vulcanología, la astronomía, la física teórica, etc. Sin embargo, la repetibilidad de la observación de los fenómenos naturales es un requisito fundamental de toda ciencia que establece las condiciones que, de producirse, harían falsa la teoría o hipótesis investigada (véase falsación).

Por otra parte, existen ciencias, especialmente en el caso de las ciencias humanas y sociales, donde los fenómenos no sólo no se pueden repetir controlada y artificialmente (que es en lo que consiste un experimento), sino que son, por su esencia, irrepetibles, por ejemplo, la historia.

Consenso científico y objetividad

El consenso científico es el juicio colectivo que manifiesta la comunidad científica respecto a una determinada posición u opinión, en un campo particular de la ciencia y en determinado momento de la historia. El consenso científico no es, en sí mismo, un argumento científico, y no forma parte del método científico; sin embargo, el consenso existe por el hecho de que está basado en una materia objeto de estudio que sí presenta argumentos científicos o que sí utiliza el método científico.

El consenso suele lograrse a través del debate científico. La ética científica exige que las nuevas ideas, los hechos observados, las hipótesis, los experimentos y los descubrimientos se publiquen, justamente para garantizar la comunicación a través de conferencias, publicaciones (libros, revistas) y su revisión entre pares y, dado el caso, la controversia con los puntos de vista discrepantes. La reproducibilidad de los experimentos y la falsación de las teorías científicas son un requisito indispensable para la buena práctica científica.

El conocimiento científico adquiere el carácter de objetividad por medio de la "comunidad y sus instituciones", con independencia de los individuos. D. Bloor, siguiendo a Popper y su teoría del mundo 3, convierte simétricamente el reino de lo social en un reino sin súbditos individuales, en particular reduce el ámbito del conocimiento al estado del conocimiento en un momento dado, esto es, a las creencias aceptadas por la comunidad relevante, con independencia de los individuos en concreto. El conocimiento científico es únicamente adscrito a la "comunidad científica".

Pero esto no debe llevar a pensar que el conocimiento científico es independiente de un individuo concreto como algo autónomo. Lo que ocurre es que se encuentra "socialmente fijado" en documentos y publicaciones y está causalmente relacionado con los conocimientos de los individuos concretos que forman parte de la comunidad.

Aplicaciones de la lógica y de las matemáticas en la ciencia

Artículos principales: Cálculo y Cálculo lógico.

La lógica y la matemática son esenciales para todas las ciencias por la capacidad de poder inferir con seguridad unas verdades a partir de otras establecidas; es lo que las hace recibir la denominación de ciencias exactas.

La función más importante de ambas es la creación de sistemas formales de inferencia y la concreción en la expresión de modelos científicos. La observación y colección de medidas, así como la creación de hipótesis y la predicción, requieren a menudo modelos lógico-matemáticos y el uso extensivo del cálculo; resulta especialmente relevante la creación de modelos científicos mediante el cálculo numérico, debido a las enormes posibilidades de cálculo que ofrecen los ordenadores.

Las ramas de la matemática más comúnmente empleadas en la ciencia incluyen el análisis matemático, el cálculo numérico y la estadística, aunque virtualmente toda rama de la matemática tiene aplicaciones en la ciencia, incluso áreas "puras" como la teoría de números y latopología.

El empirismo lógico llegó a postular que la ciencia venía a ser, en su unidad formal, una ciencia lógico-matemática capaz de interpretar adecuadamente la realidad del mundo. La utilidad de la matemática para describir el universo es un tema central de la filosofía de la matemática.

Divulgación científica

Divulgación científica

La divulgación científica tiene como objetivo hacer asequible el conocimiento científico a la sociedad más allá del mundo puramente académico. La divulgación puede referirse a los descubrimientos científicos del momento, como la determinación de la masa del neutrino, de teorías bien establecidas como la teoría de la evolución o de campos enteros del conocimiento científico. La divulgación científica es una tarea abordada por escritores, científicos, museos y periodistas de losmedios de comunicación. La presencia tan activa y constante de la ciencia en los medios y viceversa ha hecho que se debata la conveniencia de utilizar la expresión «periodismo científico» en lugar de divulgación científica.

Algunos científicos que han contribuido especialmente a la divulgación del conocimiento científico son: Jacob Bronowski (El ascenso del hombre), Carl Sagan(Cosmos: Un viaje personal), Stephen Hawking (Historia del tiempo), Richard Dawkins (El gen egoísta), Stephen Jay Gould, Martin Gardner (artículos de divulgación de las matemáticas en la revista Scientific American), David Attenborough (La vida en la tierra) y autores de ciencia ficción como Isaac Asimov. Otros científicos han realizado tareas de divulgación tanto en libros como en novelas de ciencia ficción, como Fred Hoyle. La mayor parte de las agencias o institutos científicos destacados en los Estados Unidos cuentan con un departamento de divulgación (Education and Outreach), si bien no es una situación común en la mayoría de los países. Muchos artistas, aunque la divulgación científica no sea su actividad formal, han realizado esta tarea a través de sus obras de arte: gran número de novelas y cuentos y otros tipos de obras de ficción narran historias directa o indirectamente relacionadas con descubrimientos científicos diversos, como las obras de Julio Verne.

Influencia en la sociedad

Dado el carácter universal de la ciencia, su influencia se extiende a todos los campos de la sociedad, desde el desarrollo tecnológico a los modernos problemas de tipo jurídico relacionados con campos de la medicina o la genética. En ocasiones la investigación científica permite abordar temas de gran calado social como el Proyecto Genoma Humano y grandes implicaciones éticas como el desarrollo del armamento nuclear, la clonación, la eutanasia y el uso de las células madre.

Asimismo, la investigación científica moderna requiere en ocasiones importantes inversiones en grandes instalaciones como grandes aceleradores de partículas(CERN), la exploración espacial o la investigación de la fusión nuclear en proyectos como ITER.